クソ暑かった金曜日の午後。渋谷、神泉のほーで立ち寄ったオフィスにて。

ものすげえ久しぶりにCDシングルをみた。懐かしくて

懐かしくて、思わず、写真をパチリ。

ラジオ番組制作の現場ではエルダー向けのCDシングルが今なお現役。

というのに驚いてたのも束の間のはなし。

とにかく喉が渇いてたもんですから、がむしゃらにお水をがぶ飲み。

それ程、クソ暑かった金曜日の午後。

夕方になり。お呼ばれした映画の試写会をみるために京橋へGO。

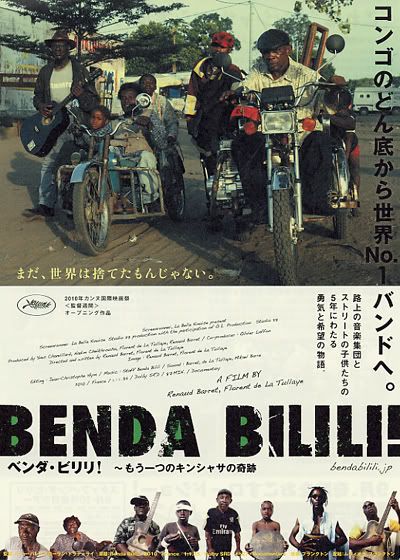

ベンダ・ビリリ、もう一つのキンシャサの奇跡

http://bendabilili.jp/

コンゴのどん底から世界No.1バンドへ。路上の音楽集団とストリートの

子供たちの5年にわたる勇気と希望の物語。

映画の試写会じたいも久しぶりだけど。ドキュメンタリー映画をみることの

ほうがもっと久しぶりでもあり。

タンザニアを舞台にしたフィレオフィッシュ原産地的なドキュメント映画

「ダーウィンの悪夢」をみたのが2007年だからドキュメンタリーだと3年ぶり。

そして。久しぶりにみたのもちかごろワールドカップ開催で沸いたアフリカもの。

なにげにそんなことを思い出しつつ、映画をみた。

「ベンダ・ビリリ」

ドキュメント映画だけあって映像の演出はあんまししてなかったけど。なんなんだろ。

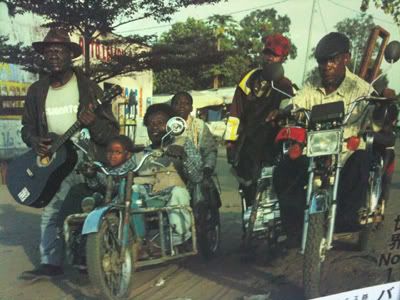

どアタマで。足が不自由でまっすぐ立てないひとがなにやら車椅子から降りて、

踊りだすシーンの生の躍動感にまずイッパツ、ガツーンと強烈にやられる。マジかよ、

って。

ベンダ・ビリリは、

ストリートの音楽集団がヨーロッパで成功するまでのサクセスストーリーの

ドキュメントで。撮影、取材しているフランス人が映像にはほとんど出てこ

ない。わりと淡々とした姿勢でドキュメント映像を繋いでいる。

オリンピックにパラリンピックが併設されてるわけだけど、ミュージックシーン

だとそういう競い方はないわけで。家がなくて路上生活で、しかも身体障害者で

あるつーハンディキャップを抱えながらサクセスしてしまう、凄まじく強靭な

タフネスとバイタリティー。

前半は、コンゴ・キンシャサのストリートミュージシャンとそれを取り巻く、

路上生活者、とくに子供、ストリートチルドレンと呼ばれる路上生活者とか、

身体障害をもつこどもばかりを集めた施設とか、なんつーかコンゴ・キンシャサの

急速な近代化で繁栄を実現していってる一方にあるダークサイド、社会的低層エリア

或いはスラム界隈の姿をドキュメントしている。

とはいえ。キンシャサの日当たりのよい発展しているシーンは登場しないの

で、コンゴ・キンシャサって概ねどうなってんのかは実はよくわかんない。

(そのあたりを走る電車から人が溢れそうになりながらもギュウギュウ詰めで

乗ってるシーンはあった)

それは兎も角。

「ベンダ・ビリリ」バンドのリーダー、パパリッキーはさながら。タイガーマスクに

おけるちびっ子ハウスをサポートする伊達直人みたく、音楽的にリーダーシップを

務めながら、伊達直人のように振舞う、その界隈の父の存在であることが語られる。

後半の展開は、音楽でゲットしたギャラが地元に還元されて・・・なんだか、フィリピン

のダンサーが出稼ぎにきてお国に仕送りする構図と同じようなお話で・・・。

にしても。この行かない限り連絡がつきそうにもないバンドに着目して、資金を集めて

音楽録音してフランスに持ち帰って話題を作って、彼らを飛行機にのせたフランス人も

アッパレ。

それも兎も角。

路上で弾き語っているところや、それがレコーディングでバンドスタイルになって演奏

されるとこ、フェスティバルで演奏しているシーンとか、彼らの音楽を聞かせるところ

が実に面白いんですね。「歌のグルーブ」とか「バイブレーション」「ナニを歌ってるのか」

結構、きてます。なので実際のライブを生でみたくなる、というのが映画の率直な感想。

あっ、それから。

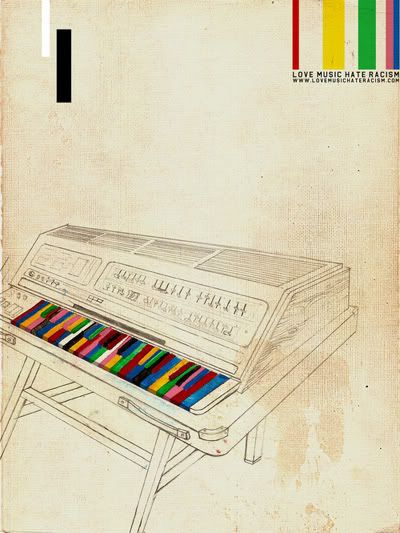

バンド演奏のソロパートでフィーチャーされてる1弦の弦楽器、空き缶に取っ手をつけ、

ギター弦を1本張った楽器なんだけど。チューニングしてるシーンとか。それがかなり

面白かった映画をみると必ず、この空き缶でできた1弦ギターを聞きたくなると思う。

だから。たぶん。このまえ表彰されてた日本人ピアニストも「目が不自由なくせに」と

いうんじゃなかったのと同じように。たぶん。「身体障害者たちのバンドだから」とか

「車椅子のロックバンドだから」とかのエクスキューズを理由にせずに、フツーにライブを

見たくなる欲求に駆られてしまうのがナニですね。醍醐味って言うんでしょうか。

映画だけじゃなくてキッチリと来日ライブを控えているつーか、予めライブを10月に予定

しているところが、まんまと嵌められてしまったようで可笑しい。

映画よりライブをみるほうが楽しいかも。ライブの予習のために映画をみておいたほうが

いいのかしら?・・・。

とりとめがないけど、そんな感想也。

試写をみた帰りがけにあった、京橋の「らっきょう」という名前の居酒屋さん。

カレーを食べる際にカレーよりも付け合せの「らっきょう」のほうが好きなせいも

手伝ってついつい看板を写真に納める。